Nuove storie danno nuove prospettive (per cambiare sul serio)

Alla radice della costruzione - e ricostruzione- di prospettive personali e collettive, ci sono le narrazioni che scegliamo di ascoltare, percorrere e disegnare.

Per timore di perderci e per pigrizia, solitamente seguiamo il sentiero che siamo abituati a percorrere, il più frequentato, senza farci troppe domande. Ma in periodi in cui nessuno è più sicuro di quel che accadrà e nessuno sembra abbastanza autorevole o saggio, i più sani tra noi si sentono in qualche modo chiamati in causa in prima persona, ma anche disorientati.

Sentiamo che tutto deve cambiare, ma come?

Per trasformare il modo in cui scegliamo di vivere dobbiamo trasformare noi stessi, e per trasformare noi stessi dobbiamo darci il tempo di capire chi siamo, quali forze culturali ci hanno influenzato e su quali esperienze personali abbiamo scelto di costruire la nostra storia personale finora.

Una volta consapevoli di forma e struttura che abbiamo dato alle tessere di esperienza e conoscenza che costituiscono la nostra identità, possiamo capire quali sono più rilevanti di altre, quali ci hanno tenuto in scacco e quali vorremmo invece creare, sviluppare, vivere.

Questo in breve è il motivo per cui il mio cruccio degli ultimi tempi è studiare la relazione tra:

- EVENTI ed ESPERIENZE vissute

- creazione di senso e significato (SENSE-MAKING)

- elaborazione di NARRAZIONI e visioni del mondo

- costruzione dell’IDENTITÀ, personale e collettiva

in modo da utilizzare i processi mentali che ci caratterizzano come specie, per promuovere l’attivazione delle persone (AGENCY), creando un terreno fertile per accogliere i semi del cambiamento.

Solo in questo modo i valori e le capacità che ci caratterizzano potranno dare luce a intenzioni e progetti che rigenerino il nostro pianeta, e noi stessi.

Sembra pure teoria, ma sono le fondamenta per ogni pratica che abbia un futuro.

Lancio dell’evento del 2024 degli Inner Development Goals “The Space in Between” - a place of unlimited possibility where inner development intersects with outer

BRICIOLE DI ESPERIENZA TRASFORMATE IN PAGNOTTE

“When humans navigate the world, they are bombarded with a plethora of information - sights, sounds, scents, textures. This cascade of sensory information gives a person direct information about the world around them. However, people do not solely understand the world as a cascade of sensory information. Rather, people glean a higher level of meaning.(…)

from a cascade of observations, a person imagines a conceptual expanse outside of the directly observable to help tie together a holistic account of the information they encounter”.“A System for Image Understanding using Sensemaking and Narrative”

Il nostro cervello, per efficienza, da un lato filtra le informazioni a cui presta attenzione e dall’altro le fonde tra loro, unendo più stimoli in un unico oggetto memorizzato: i colori di una fiamma, il calore e la luce che emana e l’odore di bruciato si fondono assieme nel concetto di “fuoco”, un unico “blocco di informazione cosciente”, costituito da più informazioni sensoriali interconnesse.

Conosciamo il mondo con i sensi attraverso cui percepiamo, assorbiamo e selezioniamo informazioni: fin qui tutto chiaro e non così unico. Infatti, non finisce qui.

COSTRUIRE MAPPE DI SIGNIFICATO PER DARE UN SENSO A COSE ED EVENTI: SENSE-MAKING E CORNICI MENTALI

È caratteristica propria degli esseri umani pensare e riflettere su eventi ed esperienze vissute; quindi, non solo strutturiamo le informazioni più semplici collegandole tra loro, ma le integriamo e le elaboriamo con altre informazioni già in nostro possesso, in modo che ci aiutino a comprendere meglio il mondo, andando a costituire conoscenze più solide e affidabili.

Creare senso e attribuire significati agli eventi ci aiuta a capire la realtà e a orientarci nella nostra vita: questo è il sense-making.

Si tratta di un processo continuo che mettiamo in atto più interessati alla plausibilità e alla coerenza del sistema di significati che creiamo che all’accuratezza delle informazioni che raccogliamo.

People extract cues from the context to help them decide on what information is relevant and what explanations are acceptable. Extracted cues provide points of reference for linking ideas to broader networks of meaning and are 'simple, familiar structures that are seeds from which people develop a larger sense of what may be occurring."

Wikipedia

“Sensemaking is the process of creating consistency and coherence between observations in the environment and an existing understanding of the world”“Karl Weick characterizes sensemaking as a ‘continuous redrafting of an emerging story so that it becomes more comprehensive, incorporates more of the observed data and is more resilient in the face of criticism”.

A system for image understanding using sensemaking and narrative

Sensemaking is ongoing, so individuals simultaneously shape and react to the environments they face.

Wikipedia

E’ bene mettere assieme tutti questi elementi e immaginarne anche le implicazioni non necessariamente positive.

“Possiamo capire soltanto ciò che le connessioni esistenti nel nostro cervello ci permettono di comprendere. I frame fondamentali attraverso i quali comprendiamo il mondo sono corporei (…) Possiamo dare un senso soltanto a ciò che ci consente il nostro cervello. Se i fatti non corrispondono agli schemi in esso presenti, i circuiti neuronali si bloccano e ignorano quei fatti, li respingono, li ridicolizzano…”.

G. Lakoff, Non pensare all’elefante!

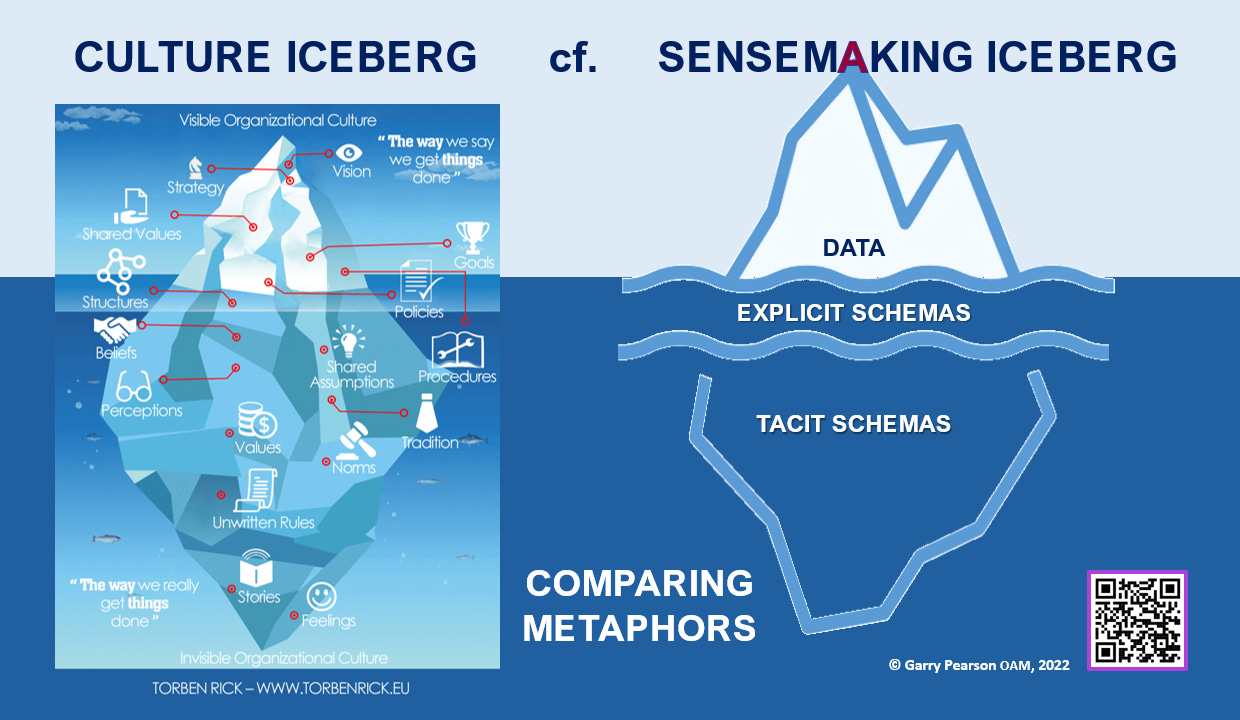

C’è un termine, molto utilizzato negli ultimi anni nei Paesi anglosassoni, frames (o schemas): schemi, cornici mentali che definiscono quanto descritto finora.

Come riassume bene questo post, i frames sono un insieme di associazioni cognitive, sviluppate e riviste attraverso l'esperienza, "pacchetti" di informazioni che facilitano l'interpretazione e l'azione.

I frames sono strutture cognitive utilizzate per acquisire (o rifiutare), conservare e organizzare le informazioni.

Anche il linguaggio gioca un ruolo di primo piano, perché i termini utilizzati per definire dei concetti complessi diventano a loro volta cornici mentali che veicolano un’idea piuttosto che un’altra.

Un esempio interessante è la strategia comunicativa ideata da un guru della comunicazione dell’ala conservatrice in USA, Frank Lunz, che ha suggerito di non parlare più di “riscaldamento globale”, ma di “cambiamento climatico”, spostando il peso al di sopra e al di fuori delle nostre responsabilità, in modo da non doversene occupare con politiche mirate.

Si potrebbe anche tirare in ballo l’uso e la scelta delle metafore, che giocano sullo stesso campo: la metafora che scegli per parlare di qualcosa fa riferimento a cornici mentali che attivano le reazioni e le emozioni delle persone in modo diverso.

“Scendere in campo” (gioco) per definire l’ingresso in politica; “medici in prima linea contro il covid” (guerra) per contrastare una situazione ospedaliera molto critica; la visione meccanicista per la quale le persone si aspettano di “funzionare” -e produrre- secondo certi ritmi senza intoppi, sono esempi banali di metafore che scandiscono la comunicazione.

Basta pensare alla differenza tra definire il cancro come “male incurabile”, togliendo ogni speranza e annullando la sfera delle possibilità, e “male inguaribile”, perché anche se non si guarisce c’è spazio per cure e convivenza con una malattia che non per forza deve equivalere al “game over”.

Anche nel nostro piccolo abbiamo la possibilità di scegliere, di utilizzare dei termini o delle metafore al posto di altre, veicolando prima di tutto a noi stessi, e poi agli altri, stimoli molto diversi.

STORIES-MAKING: SIAMO CREATORI SERIALI DI STORIE PER POTERCELE RACCONTARE

“Gli esseri umani non possono rinunciare alle narrazioni più di quanto possano rinunciare alla respirazione o al sonno”

Se “sensemaking” è un termine con una sua storia, studiato a più riprese, uso invece “stories-making” in modo personale, per definire il processo del creare storie e narrazioni.

Noi umani non solo cerchiamo di comprendere la realtà, ma condividiamo tra noi le nostre conoscenze dando loro una forma, un’organizzazione coerente e trasferibile ad altri; per esempio una storia.

E ogni storia è in qualche modo portatrice di una visione del mondo, un’interpretazione (individuale e collettiva) di conoscenze, credenze, valori e norme.

Raccontandoci storie comunichiamo; simultaneamente reagiamo e plasmiamo il nostro ambiente, in un processo di co-creazione del contesto in cui viviamo.

Ogni narrazione prevede:

- un contesto: la collocazione spazio-temporale degli eventi

- una cronologia: ordine e sequenza delle azioni

- uno sviluppo, che comprende nessi causali, valutazioni emotive e motivazioni, legate al passato e al futuro.

Nell’ambito delle narrazioni collettive, le visioni del mondo (worldviews) giocano un ruolo essenziale perché, se durano abbastanza tempo, si cristallizzano in culture, tradizioni, riti condivisi che è difficile mettere in discussione perché le diamo automaticamente per assodate.

Anche nella sfera individuale succede qualcosa di molto simile, perché in base alle interpretazioni degli eventi della nostra vita che diventano col tempo convinzioni, ci creiamo una personal narrative che facciamo fatica a mettere in discussione in maniera complessiva, perché rappresenta il nocciolo di chi siamo.

“Forse l’io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il mondo?”

Italo Calvino in Palomar, citato in “Dare voce al cambiamento. La ricerca interroga la vita adulta”, a cura di Laura Formenti

Il piano collettivo e quello individuale delle narrazioni che ascoltiamo, che ci raccontiamo e che diventano parti di noi generano, su piani diversi, i medesimi effetti:

rappresentano un elemento costitutivo della nostra identità (individuale o collettiva);

contribuiscono a definire i valori su cui basiamo la nostra vita, la nostra morale e l’etica a cui scegliamo di aderire;

modellano (anche a nostra insaputa) i nostri comportamenti e le capacità che scegliamo di sviluppare e di mettere in campo (o meno);

possono diventare profezie auto-avveranti, nel bene e nel male: le aspettative sono un'arma molto potente…

possono (a volte devono!) essere riviste o riscritte, soprattutto in caso di grandi eventi che impongono una revisione, o propongono una messa in discussione della narrazione precedente.

Ultimamente si parla tanto di narrazioni perché stiamo vivendo in un periodo storico di enormi cambiamenti e “sfide radicali”, che si ripercuotono anche sulla nostra sfera personale e sulla visione del futuro, sempre più ammantata di nuvole di incertezze.

Le storie che scegliamo di creare, di ascoltare e di divulgare svolgono un ruolo di primissimo piano per dare forma al nostro futuro e dobbiamo esserne maggiormente consapevoli.

NARRAZIONI PERSONALI E NARRAZIONI COLLETTIVE

Di narrazioni prettamente personali si occupa la psicologia, con terapie e pratiche legate al racconto e alla scrittura autobiografica come modalità attraverso cui accedere alla propria interiorità, dare senso a esperienze complesse o dolorose, riflettere, imparare e costruire fiducia e resilienza.

“noi stessi possiamo contribuire alla nostra oppressione, in parte opponendo resistenza, per lo più inconsciamente, a nuove forme di relazione che potrebbero migliorare la nostra vita o all’impegno in attività simboliche, per paura del rifiuto, dell’inadeguatezza, di non essere amati, amabili o perfino di non meritarlo affatto”.

Linden West in “Dare voce al cambiamento. La ricerca interroga la vita adulta”, a cura di Laura Formenti

A livello collettivo invece, il lavoro sulle narrazioni è più complesso, ampio e impattante.

Alcuni enti e organizzazioni internazionali, soprattutto no-profit, stanno cercando di lavorare alla co-creazione di visioni del futuro che siano in grado di attivare la nostra creatività e progettualità, invece che “disattivare” la maggioranza di noi gettandoci in un pessimismo diffuso che chiude in se stessi, o in un mare di disperazione e un senso di impotenza che ci fanno tirare i remi in barca.

Infatti, se attraverso le narrazioni dominanti si trasmettono solo messaggi di rovina e calamità, ci sentiremo tutti sempre più inermi, succubi e passivi e sarà sempre più complicato riuscire a vedere nel presente una possibilità di cambiamento, trasformazione, evoluzione.

“Una storia è un modo di strutturare l’informazione, sia essa vera o inventata, allo scopo di produrre o trasmettere significato. Ma quale tipo di significato cercano di trasmettere le storie?... Le storie sono ossessionate soprattutto dai problemi di giusto e sbagliato, buone e cattivo”.

“Tutta l’instancabile comunicazione che effettuiamo nel corso della nostra vita ha uno scopo prioritario: quello di influenzare le menti di altre persone, di spingere direzione il modo in cui pensano, percepiscono e in ultimo si comportano… raccontare storie è una forma di comunicazione”

“Stiamo entrando in un paese dei sogni dove la verità viene decisa in base a quella che è la storia migliore”.

“Più il consenso intorno alla realtà si dissolve, più viviamo in una Storilandia de facto, e più il futuro sarà plasmato, anziché dai fatti, da una guerra di narratori virali”.

“Il trasporto per una narrazione è sempre qualcosa che subiamo, non che compiamo di nostra iniziativa”.

Il lato oscuro delle storie

Ecco alcune caratteristiche delle narrazioni collettive che è bene tenere a mente:

Le storie sono un prezioso strumento di apprendimento, ma anche di manipolazione.

Possono aiutarci a superare i pregiudizi facendoci identificare con i loro protagonisti, ma contribuiscono anche a costruirne e codificarne di nuovi.

Le storie che funzionano sono coinvolgenti e generano potenti emozioni. “La drammatizzazione di solito batte la razionalizzazione”.

Il che ha degli effetti anche molto preoccupanti perché tendiamo a preferire spesso l’immaginazione alla realtà e a trasformarci (con l’aiuto delle nuove tecnologie) in veicoli per la diffusione delle storie che ci hanno stimolato, rendendole virali attraverso il “contagio emotivo”.

“Chi smitizza i complotti non ha da offrire una storia altrettanto avvincente, ma piuttosto un vuoto” o, nella migliore delle ipotesi, “storie vere incatenate ai fatti”.

Le storie sono magneti che uniscono tra loro persone in tribù, con l’effetto collaterale di sentirsi diversi da persone che condividono una storia diversa…attenzione quindi al “pulsante tribale”: “l'uomo è un animale sociale, ma con un limite fatale: ci sentiamo più attratti da chi ci somiglia di più”. Empatia e xenofobia sono due facce della stessa medaglia.

Così come la stessa esperienza viene interpretata da ogni persona in modo diverso, perché messa in relazione con conoscenze e pregressi diversi, in ciascuna società convivono narrazioni diverse che possono essere attivate dal medesimo messaggio, a seconda di caratteristiche personali, posizione sociale, background culturale e cornici mentali di ciascun individuo: per quanto condivise, quindi, esperienze e narrazioni assumono un significato diverso in ciascuno di noi.

Per chiudere questo il post con un micro-riassunto: il sensemaking è un processo di interconnessione e di elaborazione delle informazioni incontrate nell'ambiente, necessario agli esseri umani per comprendere il mondo.

Le narrazioni sono una forma che può assumere tale comprensione e che prevede specifiche tipologie di connessioni coerenti tra le informazioni, in modo da poter essere condivisa.

Il prossimo post cercherà di andare nel pratico, approfondendo come si può agire, a partire da esperienze già in atto nel mondo.

Va trovato - o creato - anche in Italia lo spazio per lavorare su queste tematiche!

Per approfondire:

R. Bregman: “Una nuova storia (non cinica) dell’umanità” (libro)

J. Gottschall: “Il lato oscuro delle storie. Come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge” (libro)

G. Lakoff: “Non pensare all'elefante! Come riprendersi il discorso politico. Le tecniche per battere la destra e reinventare la sinistra, a partire dalle parole che usiamo ogni giorno” (libro)

L. Formenti (a cura di): “Dare voce al cambiamento. La ricerca interroga la vita adulta” (libro)

A. Seith: Your brain hallucinates your conscious reality (video)

R. Bourganel: How to Design for a regenerative future using a metadesign approach (video)

Z. Battad, M. Si: “A System for Image Understanding using Sensemaking and Narrative” (paper)

R.E. Smerek: “Sensemaking and Sensegiving: Leadership Processes of New College Presidents” (dissertation)

Global Narrative Hive: Conditions to flourish. Understanding the Ecosystem for narrative power (report).

The Inner Development Goals Summit del 2024 (evento) e il framework.

Systems Innovation Network: The Three Horizons Framework (video tutorial)

Digital4Pro: La Spyral Dymanics di Graves (post)

Voegelin View: Clare Graves and Spiral Dynamics (post)

Wired: Narrazione apocalittica? No grazie (post)