Storie per grandi: come le narrazioni possono farci evolvere

Che ruolo hanno le storie nella vita dell'uomo?

La produzione di storie è stata costante nei secoli? Se no,

perché in alcuni periodi si producono e si consumano più storie? Perché alcune storie sono sopravvissute ben più a lungo di altre?

Le storie possono essere consapevolmente utilizzate per cambiarci, guarirci, migliorarci?

Queste sono alcune domande a cui ho cercato risposta, ma faccio un passo indietro prima di andare avanti...

Si parla di storie in contesti diversi, con accezioni parzialmente differenti: ci sono le storie di cui vanno a caccia i giornalisti, le storie – racconti, favole o fiabe - che si raccontano ai bambini, ci sono le storie per i grandi scritte o sceneggiate e rappresentate - romanzi, film, serie tv, piece teatrali.

Ci sono poi gli avvenimenti della nostra quotidianità che ci raccontiamo l'un l'altro, ma soprattutto le storie che raccontiamo a noi stessi, per dare un senso alla nostra vita e a ciò che succede a noi e intorno a noi.

“Una persona comincia a ricapitolare la propria vita in forma di storia; anche il passato viene ri-narrato e trova una nuova coerenza interna”.

James Hillman, "Le storie che curano"

Trasformiamo le storie particolari in storie con una valenza generale, a volte universale, in vettori di un insegnamento, con una morale o una visione.

E le tramandiamo, connettendo generazioni passate con quelle future.

Storie che sagomano popoli

Despite its place in literature, Homer’s epic poem had repercussions far beyond the libraries and campfires of ancient Greece. It helped to shape an entire society, and its ethics. “Homer… paints, among many other things, the ‘thought forms’ of early Greek culture”.

Le grandi narrazioni contribuiscono a definire l'etica di una società, i suoi valori, le sue "forme di pensiero".

In modo originale rispetto al contesto, tanto è vero che se il genere epico è stata la base in Mesopotamia e India oltre che per i greci e i popoli Maya, in Cina è una raccolta di poemi (Shijing, il libro delle Odi o Book of Songs) ad aver contribuito a modellare il pensiero e la società, così come in Giappone.

Con la possibilità di scrivere su carta e in seguito di stampare, le storie sono aumentate quanto i lettori.

As more and more parts of the world became literate, new technologies, above all paper and print, increased the reach and influence of written stories. Both inventions lowered the cost of literature, which meant that new groups of readers could have access to written stories. And new readers meant new stories started to appear, catering to these readers’ tastes and interests...

More varied than the older epic stories or poetry collections, the One Thousand and One Nights provided entertainment and education in equal measure...

Ci piace la fiction perché ci piace la vita

Amiamo le storie; alcune sono alla base delle culture umane da secoli, altre fanno parte di una coralità che ci accompagna nelle varie fasi della vita e in parte definisce le nostre priorità come specie.

We propose that, because they are highly attractive and entertaining, fictions can be used to fulfill any evolutionary relevant goal that needs others’ attention to be caught, be it signaling one’s values to potential mates or cooperative partners, transmitting knowledge, communicating social norms or selling products .

Why and How Did Narrative Fictions Evolve? Fictions as Entertainment Technologies

Secondo i due giovani ricercatori di questo paper le storie sono "Entertainment Technologies". La fiction ci intrattiene, ci diverte e cattura la nostra attenzione: per questo attraverso di essa possono essere veicolati concetti rilevanti a fini evolutivi, e a seconda del contesto e del momento storico (o Local Ecology) in cui viviamo, apprezzeremo più alcuni generi rispetto ad altri perché più "funzionali" alla nostra evoluzione in quella fase storica.

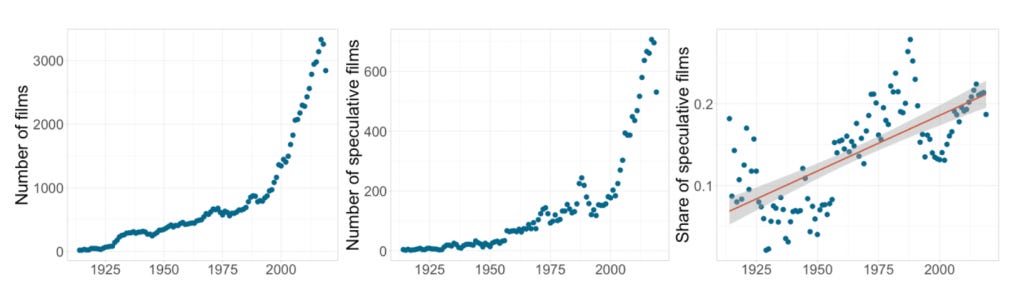

In particolare, in un secondo paper gli stessi ricercatori approfondiscono l'ambito della "speculative fiction", narrazioni che si svolgono in mondi immaginari, cresciuti esponenzialmente negli ultimi due secoli, in modo direttamente proporzionale alla quantità di romanzi e film prodotti.

Gli autori Ipotizzano che l'apprezzamento per questo genere sia legato all'istintiva predisposizione e piacere umani ad esplorare nuovi ambienti.

La prima considerazione che sorge spontanea è che attualmente sono molti gli attori fermamente intenzionati a catturare la nostra attenzione, social media e giochini cretini su smartphone per primi, ma non solo: di recente ho letto un post su ricerche che mettono in guardia anche dalle applicazioni per la meditazione, per esempio.

Dobbiamo scegliere le nostri fonti di intrattenimento, scegliere a chi diamo il nostro tempo. Perché con le storie oltre a divertirsi si cresce e si acquisiscono maggiori capacità; ma non con tutte.

What if? Il possibile è una dimensione del reale

Le forme create dalla fantasia vanno prese sul serio, come ipotesi e interrogativi, perché il possibile è una dimensione del reale (...)

La speculative fiction si rivolge a lettori con una grande apertura all’esperienza, che amano trovarsi davanti all’ignoto, muniti solo delle proprie emozioni, percezioni e congetture.

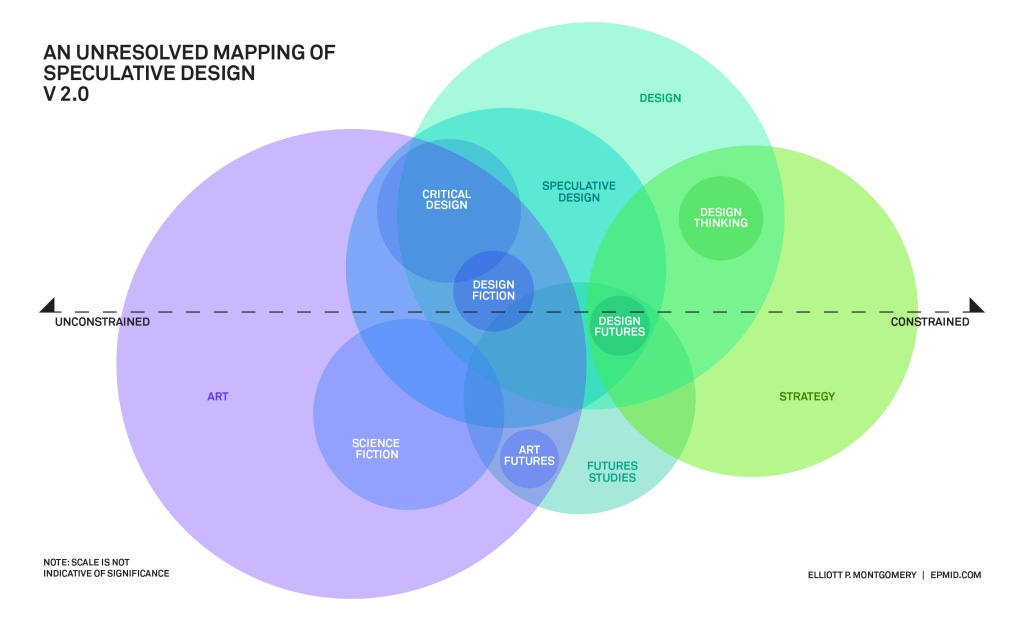

Possiamo allargare la nostra visione, girando il compasso attorno al concetto di "speculazione", associato a "design" e "futuri" (al plurale) oltre che a "fiction", per definire un ambito di progettazione di ambienti, artefatti, scenari e storie che abitano la dimensione del possibile, costruiti sulla base di trend e segnali che fanno già parte del nostro presente.

Questi oggetti, così come alcuni racconti o intere ambientazioni possono aiutarci moltissimo a riflettere su aspetti del futuro che vogliamo e che non vogliamo si realizzino, portandoci a imboccare la direzione giusta. L'idea è che attorno a queste ipotesi si crei attenzione, dialogo e confronto.

Di esempi ce ne sono molti, legati soprattutto al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, alla perdita di biodiversità, alle tecnologie pervasive e al nostro rapporto con l'intelligenza artificiale.

Can speculative design take on a social and possibly political role, combining the poetic, critical, and progressive by applying excessively imaginative thinking to seriously large scale issues?

Design can play a role in highlighting what might happen if behavior does not change, what can be achieved if it does, or simply communicating what needs to change and how.

“The actual limits of what is achievable depend in part on the beliefs people hold about what sorts of alternatives are viable".

"The way we see the world can change, and we ourselves can change"

Una questione personale

Tutto ciò che creiamo ci plasma a sua volta, siano esse idee, strumenti o edifici (di questi parlava Churchill).

Humans create inspiring and empowering technologies but also are influenced, augmented, manipulated, and even imprisoned by technology, depending on the situation and the interpreter.... These extensions of our senses begin to interact with our senses.

John M. Culkin ripreso in questo paper

...sento che è il momento di introdurre i modelli mentali.

E' un ambito vastissimo; semplificando, noi umani nel corso della nostra vita ci creiamo delle griglie interpretative che utilizziamo decifrare la realtà, fare ragionamenti e previsioni, prendere decisioni.

Mental models are personal, internal representations of external reality that people use to interact with the world around them. They are constructed by individuals based on their unique life experiences, perceptions, and understandings of the world. Mental models are used to reason and make decisions and can be the basis of individual behaviors. They provide the mechanism through which new information is filtered and stored.

Mental Models: An Interdisciplinary Synthesis of Theory and Methods

I modelli mentali sono:

Inevitabili: noi umani funzioniamo così... acquisirne e svilupparne diversi certamente è un plus.

Utili! ci aiutano a capire il mondo intorno a noi, a ragionare e anche a generare nuove idee.

Rappresentazioni semplificate - e imperfette - della realtà (come tutti i modelli).

Dinamici: anche se facciamo sempre un bel po' di resistenza a riconoscere i cambiamenti e ad assimilarli.

Personali, ma anche condivisibili e condivisi (in quest'ultimo caso creando cognitive commons, di fatto quelle conoscenze "istituzionalizzate" su cui basiamo le nostre società).

Noi e gli altri

C’è chi tratta i modelli mentali come carte da collezionare, con l’idea che ampliando il numero dei modelli di riferimento si possa capire meglio la realtà e agire in modo più efficace, basandoci sulle evidenze.

Nella sostanza c’è del vero: per affinare e migliorare la nostra comprensione della realtà, è necessario riconsiderare le nostre posizioni alla luce di modelli mentali diversi.

Similarly, the notion of a reinterpretation, paradigm shift or cognitive dissonance is interpreted as taking an observation from one leaf of the model tree to another, in a kind of punctuated equilibrium (…)

Note that the reinterpretation is highly aided by the ability to “play back” and reevaluate historic sensoria under the lights of different models.Rafael Kaufmann: Mental models in (and of) individuals and collectives

Ciò di cui sono convinta è che il “come” non vada cercato in elenchi infiniti di modelli mentali codificati da imparare o in diagrammi che schematizzano ipotetiche “ricette” masticate da altri. Va bene la logica, ma non funzioniamo proprio così, e sicuramente così non impariamo.

As you hear a story unfold, your brain waves actually start to synchronize with those of the storyteller (…)

Imagining what drives other people – which feeds into our predictions – helps us see a situation from different perspectives. It can even shift our core beliefs, Neeley says, when we “come back out of the story world into regular life.” (…)

If you look at the times somebody’s beliefs have been changed, she says, it’s often because of a story that “hits them in the heart.”How Stories Connect And Persuade Us: Unleashing The Brain Power Of Narrative

Ovviamente le narrazioni possono anche essere informali confronti tra persone che si raccontano reciprocamente, non necessariamente “prodotti” confezionati.

Mi piace molto come la mette Rafael Kaufmann: il nostro modello mentale per “l’altro” è

“Other = Self + Difference”

In pratica non dobbiamo fare altro che calibrare le differenze tra noi e l’altro, un po’ come valutassimo delle alternative a noi stessi, per cominciare di converso a riconoscere le similitudini e a interagire. A quel punto il grosso è fatto, se c’è un livello abbastanza alto di compatibilità: si può cominciare a riconoscersi come un’entità composta, in qualche modo omogenea che si confronta con altri “others”, per poi eventualmente allargare il gruppo ad altri in modo simile. E’ così che può nascere un’intelligenza collettiva.

A che pro? Good movements follow great stories

Ovviamente c’è una – o più – ragione per scrivere una storia. E per ascoltarla, leggerla, guardarla. L’obiettivo di chi “produce” narrazioni e di chi ne fruisce può essere diverso, esplicito o meno, come in una conversazione tra persone.

Qualche sera fa comincio a guardare un film perché parla di due nuotatrici (mi manca il mare); mi rendo conto poco dopo averlo cominciato che racconta una storia di migranti, tema grave e complesso, ma di cui non ho voglia di sentire (ancora) parlare… assuefazione e impotenza. Il film però l’ho cominciato ed è leggero, forse pure superficiale e mi sono già immedesimata con le protagoniste. Proseguendo la visione, mi rendo conto che è la prima volta che “capisco” cosa passa un migrante durante il suo viaggio verso l'Europa. Come tutti, ho sentito decine di servizi e testimonianze, ho letto articoli… ma probabilmente la drammaticità dei resoconti mi aveva fatto alzare delle difese che un film dai toni diversi hanno invece mantenuto basse.

Questa fiction "da intrattenimento" ha agito su di me, mi ha fatto sentire più simile che diversa da queste persone.

Se poco dopo aver assorbito questa storia mi avessero invitato a conoscere delle donne migranti in carne e ossa e magari ad aiutarle, credo avrei detto di sì. Forse direi di sì anche ora.

Ho come l’impressione che siano gli incontri casuali con le storie quelli più importanti per cambiare i propri punti di vista, per far scattare una molla che può portare a un cambiamento di prospettiva. Casuali per chi riceve, meno per chi crea queste narrazioni con lo scopo di trasfomarle in conversazioni, anche se asincrone… ed eccoci qua, di nuovo, all’impressione che per cambiare le persone, le storie “giuste” seminate con "purpose" come sassolini di Pollicino, sempre più numerose, polifoniche in contesti e stili diversi, possano essere il primo passo per cambiarci, uno per uno.

Tornando a Bruner (già incontrato in altro post):

Il procedimento logico-scientifico, l’altro modo con cui gli esseri umani organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo, ha come obiettivo quello di chiarire, di togliere le ambiguità. Il racconto ha come sua natura la proprietà di esprimere più significati, e questa polisemia del racconto significa apertura al possibile: il racconto diventa una via di trasmissione aperta di un sapere che non può essere limitato agli enunciati dimostrativi della scienza, ma veicolato da un processo che fa riferimento al voler conoscere, al saper ascoltare, al saper scegliere, al saper fare.

In un prossimo post qualche consiglio per la pratica: letture, strumenti e modi.

Per approfondire:

James Hillman: Le storie che curano (libro)

Il prodigio (film, qua una recensione )

BBC: How stories have shaped the world

BBC: The Book of Songs: Poems that helped shape Chinese thought

Speculative fiction: il problema delle definizioni

Edgar Dubourg e Nicolas Baumard: Why and How Did Narrative Fictions Evolve? Fictions as Entertainment Technologies (paper)

Edgar Dubourg e Nicolas Baumard: Why Imaginary Worlds? (paper)

A. Dunne e F. Raby: Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming (libro)

Phil Balagtas: Design Is [Speculative] (video)

Luca de Biase: In media stress

AA.VV: Mental Models: An Interdisciplinary Synthesis of Theory and Methods (paper)

AA.V: Modelli mentali: una guida facile per il profano (articolo a pagamento)

P. Legrenzi: Psicologia del ragionamento (voce Teccani)

Mental models in (and of) individuals and collectives

How Stories Connect And Persuade Us: Unleashing The Brain Power Of Narrative

AA.VV. Attending live theatre improves empathy, changes attitudes, and leads to pro-social behavior (paper)

The ladder of inference: How to avoid jumping to conclusions

Le nuotatrici (film, qua una recensione)

Apprendimento e narrazione in Bruner