Disordinati, indisciplinati o pionieri?

C'è fermento in chi si occupa di pianificazione e progettazione del territorio: crisi climatica e sfide sociali creano confusione, curiosità e autocritica, guidando verso nuove forme di azione.

Da qualche anno seguo UrbanPromo, evento dedicato all’urbanistica.

Pur trattandosi di un’area di studio molto specifica - la pianificazione e la progettazione del territorio abitato (ovviamente le città, ma anche il paesaggio, le aree agricole, i parchi…) - richiede necessariamente una visione cross-disciplinare, con incursioni importanti nella politica, ma anche nel diritto, nella sociologia e nell’ecologia.

Credo sia per questo che seguendo i lavori dei ricercatori in questo campo, si abbia una visione interessante e aggiornata sul nostro modo di affrontare i problemi complessi.

Quest’anno è stata dedicata un’intera giornata (una specie di maratona) al tema “Progettare il disordine”, riprendendo il titolo di un libro che ho tra le mani da qualche mese e che fornisce molti spunti di riflessione.

Astraendosi dall’urbanistica in sé e per sé e dagli strumenti specifici che sono stati proposti, studiati e discussi, ho apprezzato moltissimo il tentativo appassionato da parte dei partecipanti di assimilare l’incertezza crescente senza farsi immobilizzare e di comprendere cosa è andato storto in passato, per raggiungere una migliore collaborazione tra i diversi nodi coinvolti (amministrazione, progettisti e soprattutto cittadini/abitanti).

Lo standard non esiste

Passare dagli standard agli indicatori di prestazione, dalla conformità alla coerenza, che significa passare dal “deve essere così”, alla misurazione dell’impatto ottenuto attraverso un processo. Un approccio comune nel settore privato dove pullulano i KPI, molto meno in quello pubblico, che richiede da parte dell’amministrazione impegno, ascolto, coinvolgimento e monitoraggio reiterati.

Non solo: è cruciale definire cosa è “miglioramento” e per chi, quindi quali indicatori utilizzare, tra le migliaia possibili.

Si è fatto cenno agli indicatori dell’Istat su Benessere e Sostenibilità e agli Indicatori di qualità urbana residenziale percepita (IQURP). E’ un argomento che forse non scalda i cuori, invece dovrebbe, perché aggiornare i criteri di valutazione per un benessere sistemico costituisce il primo, essenziale passo per agire diversamente.

Starting differently is about looking at all the ways we ‘normally’ approach project management, investment, business cases, recruitment…. in human and public services, and questioning whether those are really the first steps that will get us where we want to go.

Le regole del gioco sono troppe e spesso inadeguate

Passare dal permesso a costruire al permesso di innovare, applicato in Francia? L’incertezza richiede apertura: lo scopo è far evolvere la normativa sulla base di casi concreti e di soluzioni innovative proposte dai progettisti. L’ambizione è far entrare nel diritto comune le sperimentazioni, una volta testate.

Questo è solo un esempio della messa in discussione, anche interna all’amministrazione, delle regole del gioco con cui abbiamo a che fare, che finiscono troppo spesso per soffocare l’azione.

Le regole non devono essere flessibili, anzi devono essere il più possibile stabili (altrimenti non esistono punti di riferimento!), ma dovrebbero essere di ordine più alto, per consentire all’imprenditorialità e all’intraprendenza di singoli e gruppi di fiorire, perché è lì che c’è innovazione.

Come ha suggerito Stefano Moroni, moderatore della prima sessione: poche regole forti e il resto lasciato a ciò che emerge dal basso è una possibile chiave per agire nel e con il cambiamento. Le regole non forniscono soluzioni, ma possono creare le condizioni che abilitano l’innovazione o che la mortificano.

Tra il dire e il fare

In una contesto turbolento, le soluzioni endogene risolvono più problemi di quelle pianificate, la tattica vince sulla strategia. Considerazioni emerse dallo studio di alcuni casi di auto-costruzione assistita (e incrementale) in Sudamerica, che hanno rispettato la normativa ma non il piano e che nascono dall’interazione, anche conflittuale, di vari soggetti, richiedendo ampi spazi di negoziazione.

I percorsi partecipati hanno ormai una loro storia, ciò che sta cambiando è come i progettisti e gli amministratori si avvicinano ad essi (nei casi virtuosi): non come uno step obbligato richiesto dalle norme, ma come una chiave necessaria per capire come sia meglio procedere in un dato luogo.

Più che trascrivere, il processo mira a intercettare, elaborare e tradurre il desiderio di abitanti e fruitori del territorio interessato dal progetto.

In questo nuovo quadro, il ruolo di (bravi) facilitatori nel guidare il processo con tanti attori coinvolti è sempre più necessario, ma ciò da cui non si può prescindere è una base di cittadini interessati e disponibili, portatori di un senso di appartenenza ai luoghi preziosissimo e non troppo diffuso…

I confini del sistema

Chi si interessa di Systems Thinking sa che definire i confini del sistema su cui intervenire è una scelta arbitraria e sempre difficile… anche se tutto è collegato, l’attenzione va riposta su un set limitato di informazioni per poter pensare di uscirne vivi.

Sembra che sempre più spesso i confini ereditati dal passato ci vadano stretti, e si sente l’esigenza di “stretcharli”, oppure cambiarli.

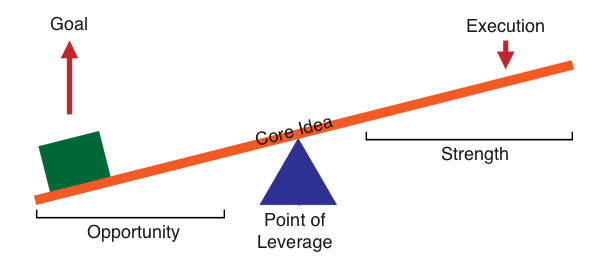

Credo che, più o meno consapevolmente, siamo alla ricerca dei famosi “leverage points”, quei punti di leva del sistema che consentono alle nostre azioni di essere più efficaci.

Un punto di leva è un luogo in cui, se le persone concentrano i loro sforzi di collaborazione, possono iniziare a modificare un sistema, perché sta emergendo una nuova opportunità di cambiamento. Questa nuova opportunità potrebbe essere una nuova apertura e consapevolezza nelle persone o un cambiamento nelle politiche o nella disponibilità di nuove risorse.

Invece di lavorare sull'azione più importante, l'identificazione di punti di leva aiuta le persone a cercare qualcosa che ha maggiori probabilità di successo e che creerà nuovo slancio per il cambiamento.

Network Weaver: Leverage Point Identification

E’ forse per questi motivi che si esplorano scale diverse di pianificazione, oppure ci si concentra su tematiche finora trattate solo in modo tangente, o puntuale: in entrambi i casi il tentativo è proprio quello di ridefinire il sistema con cui si vuole avere a che fare, spesso peraltro su base volontaria.

Ecco tre esempi:

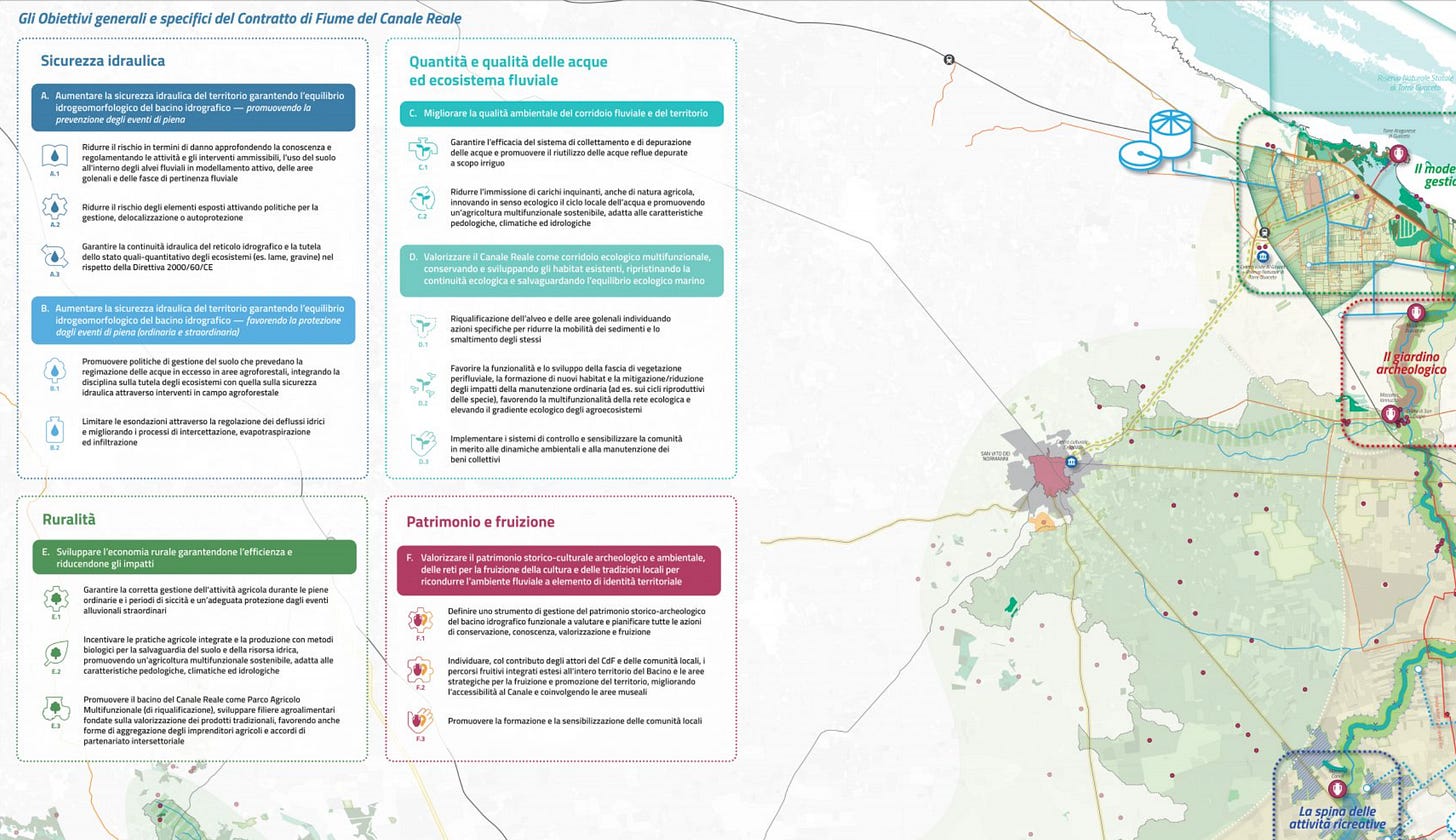

I Contratti di fiume “azzerano” i confini amministrativi, per seguire il tragitto di un corso d'acqua.

Si tratta di un protocollo giuridico che permette "di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale".

Come spesso accade, in Italia recepiamo con una certa lentezza le innovazioni, anche se sono stata coinvolta quasi 30 anni fa (!) in prima persona su un progetto di Regione Lombardia che tentava di riunire attorno a un tavolo operatori pubblici e privati interessati allo sviluppo sostenibile lungo il corso del fiume Adda… in quel caso il focus era lo sviluppo (economico) locale piuttosto che la salute “olistica” del corso d’acqua, il punto è che era già percepita la necessità di superare i limiti territoriali e le competenze settoriali per trovare soluzioni sistemiche.

Tra diversi tentativi forse non così efficaci, l’impostazione del Contratto di fiume di Canale Reale (BR) appare virtuoso. I Piani del Verde urbani possono essere trasformati dalle amministrazioni in un’occasione per ricontestualizzare la città all’interno del suo territorio e dei servizi ecosistemici che questo può offrire, progettando in continuità e in sinergia con scale territoriali ben più ampie e tematiche ben più complesse del “solo” patrimonio arboreo cittadino.

Esempi virtuosi il Piano del Verde di Avellino, di Livorno e di Padova.Il Piano del gioco di Barcellona che si prefigge di diventare una “città giocabile” superando il concetto di playground, dove le attività ludiche sono confinate in spazi dedicati, ma pensando al gioco come attività diffusa, per i bambini certo, ma forse anche con un effetto sugli adulti, no? Una tematica molto collaterale, diciamocelo, nella progettazione degli spazi pubblici in Italia, si trasforma in occasione per ripensare ex novo la fruizione degli spazi e l’arredo urbano di una grande città.

Il rischio? Come ha saggiamente notato Patrizia Gabellini, la moderatrice della seconda parte della giornata, la ricchezza di punti di vista e di dati e i confini sempre più sfumati delle aree oggetto di analisi, pur con tutte le buone intenzioni - e ragioni - rischiano di bloccare l’azione, a privilegio di strumenti conoscitivi che virtualmente potrebbero non avere mai fine.

Non c’è più un’idea di città: abbiamo costruito castelli di sabbia, ora dobbiamo nuotare nel mare che li ha spazzati via.

Nuotare per sopravvivere o per esplorare?

Dipende dall’approccio naturalmente. Noi si propende per la seconda opzione, ma con alcune accortezze!

Con il lungo termine in mente, occorre capire come agire nel breve termine, senza farsi bloccare. Non è semplice: una delle “tecniche” sperimentate in questi anni sono gli usi temporanei di spazi e luoghi oggetto di trasformazione.

Ibridare metodologie e non aver paura di sperimentare, soprattutto creando gruppi di lavoro trasversali e inediti: lasciare spazio alla creatività!

Ascoltare e formare all’ascolto di bisogni, disagi, criticità e affezione, dimostrando rispetto per il sentire degli abitanti e per ciò che emerge da loro.

Avere consapevolezza della responsabilità del proprio agire come decisori, perché se non si mettono in campo adeguate professionalità, risorse e tempo è forse meglio astenersi, per non generare sfiducia e disillusione.

True persistence cannot be realised until aesthetics, ecology, education value, and maintenance are all balanced and represented in the landscape.

Project Process Park

Nel libro "Universo, mente e materia", Bohm teorizza l'esistenza nell'universo di un ordine implicito che non siamo in grado di percepire, e di un ordine esplicito frutto dell'interpretazione che il nostro cervello dà alle onde (o pattern) di interferenza che compongono l'universo.

David Bohm su Wikipedia

Per approfondire:

Programma della prima sessione del convegno “Progettare il/nel disordine”.

Programma della seconda sessione del convegno “Progettare il/nel disordine”.

Un toolkit per definire gli Intuitive indicators of complex value “a framework for evaluating holistic, non-linear outcomes” del proprio progetto.

Starting Differently. Everyday patterns to shift systems towards equity

Donella Meadows: Leverage Points. Places to intervene in a system

Project Process Park (Jubileumsparken): il libro

Connecticut River Watershed Partnership: una specie di versione Oltreoceano del Contratto di Fiume, appassionante caso studio!

L’immagine di apertura del post è tratta dal sito di Jukuki, è perfetta!