Come seminare paesaggi sostenibili?

Riflessioni intrecciate alla prima giornata di lavori sul Paesaggio per amministratori e progettisti, a cura dell'Istituto Alcide Cervi

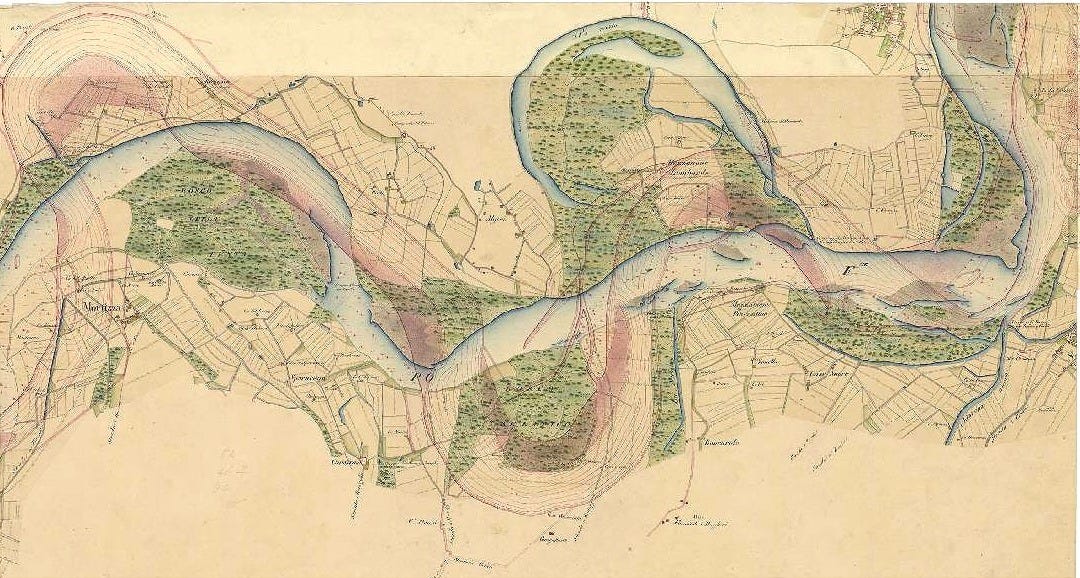

Uno dei primi semi per definire un paesaggio è la lettura umana di un territorio, filtrata da necessità e obiettivi del momento e tradotta in mappe: strumento per ricordare, ma anche e contemporaneamente per discriminare, come tutto ciò che ha che fare con la nostra memoria.

Cosa viene considerato importante da chi redige la mappa, e da chi ne ordina la redazione?

Il contesto storico influenza il modo di percepire i valori dei luoghi.

Le mappe hanno una qualità unica: dimostrano quello che io chiamo “scalabilità perfetta.” Quando crei una mappa, lo sforzo richiesto per disegnarla è indipendente dalla dimensione dell’area che vuoi rappresentare. Che tu stia mappando una piccola città o un intero paese, decidi la scala, e il processo rimane essenzialmente lo stesso. La densità di informazioni sulla mappa è uniforme, indipendentemente dalla dimensione dell’oggetto reale.

Che cos’è la scalabilità? di David Orban

Una mia amica abruzzese mi raccontava di come suo padre, ultraottantenne cieco, riesca a mantenere aggiornata una mappa mentale intricatissima e dettagliata degli abitanti dei suoi luoghi di nascita e di come, dal cognome o soprannome di persone in cui si imbatte, riesca sempre a risalire a un qualche legame in comune che istantaneamente trasforma la relazione tra il vecchio e lo sconosciuto, che sconosciuto più non è.

Ecco, ascoltando il geografo Massimo Rossi (Fondazione Benetton Studi e Ricerche) raccontare dei toponimi di alcune carte storiche "sfrondati" in passato nei consigli comunali semplicemente per rendere il lavoro di aggiornamento meno gravoso, mi è venuto in mente il nonno della mia amica.

Lui non ragiona così: ogni nome ricordato è una potenziale relazione così come la cancellazione su una mappa di un dato, un nome, un prato, un corso d'acqua equivalgono a un punto cieco.

Un “risparmio” poco ragionato di parole e lavoro si trasforma in irrimediabile perdita di conoscenza, perchè i nomi dei luoghi non erano mai messi a caso, ma in relazione con caratteristiche ambientali, geomorfologiche, sociali che aiutavano a leggere la realtà.

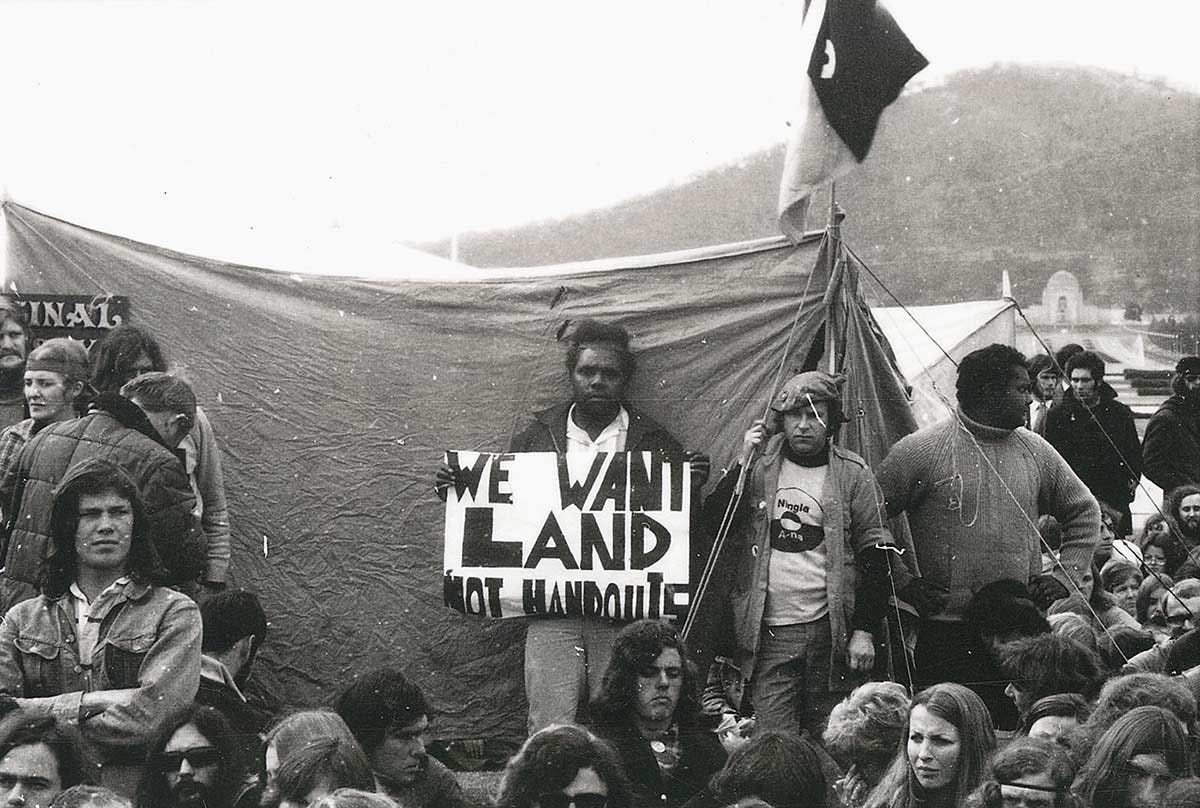

Mi vengono in mente i nomi delle terre dei nativi americani e australiani che sono oggetto di prese di coscienza popolari e un bel podcast sull'importanza di riappropriarsi della storia dei luoghi, non per colpevolizzare o colpevolizzarsi ma come via per una conoscenza più profonda, una riconciliazione con il passato e una maggiore consapevolezza nelle azioni da intraprendere.

Perché progettare in maniera sostenibile, dice l'architetto Gioia Gibelli, significa anche aderire ai principi fondativi che sono l'anima dei territori, cioè agire in sintonia con le loro radici.

Riconoscere la vulnerabilità

Occorre essere onesti e accettare che siamo diventati superficiali, poco focalizzati a comprendere quel che ci sta intorno, tesi come siamo all’azione e al godimento dei frutti del nostro mediocre lavoro.

E occorre guardare oltre le apparenze: una monocoltura, per quanto esteticamente gradevole ed economicamente remunerativa come un paesaggio coltivato a vite, spesso viene trasformata in un paesaggio industriale, non agricolo, dove manca il rispetto della natura e della biodiversità.

Se non si rispettano alcune forze primarie che agiscono sui territori, occorre molta energia per realizzare un progetto, e soprattutto per mantenerlo: direi che di esempi ne siamo sommersi... a partire proprio dalla forza dell'acqua quando viene imbrigliata, soffocata o trascurata.

I danni più gravi generati dal cambiamento climatico avvengono proprio su territori resi vulnerabili da scelte inappropriate, per questo la vulnerabilità (o il suo contrario, il grado di resilienza e di quindi salute) dei paesaggi può essere considerata un indicatore per valutare le scelte operate in passato.

Riconoscere le nostre leggerezze o i veri e propri errori di progettazione è il primo passo per recuperare.

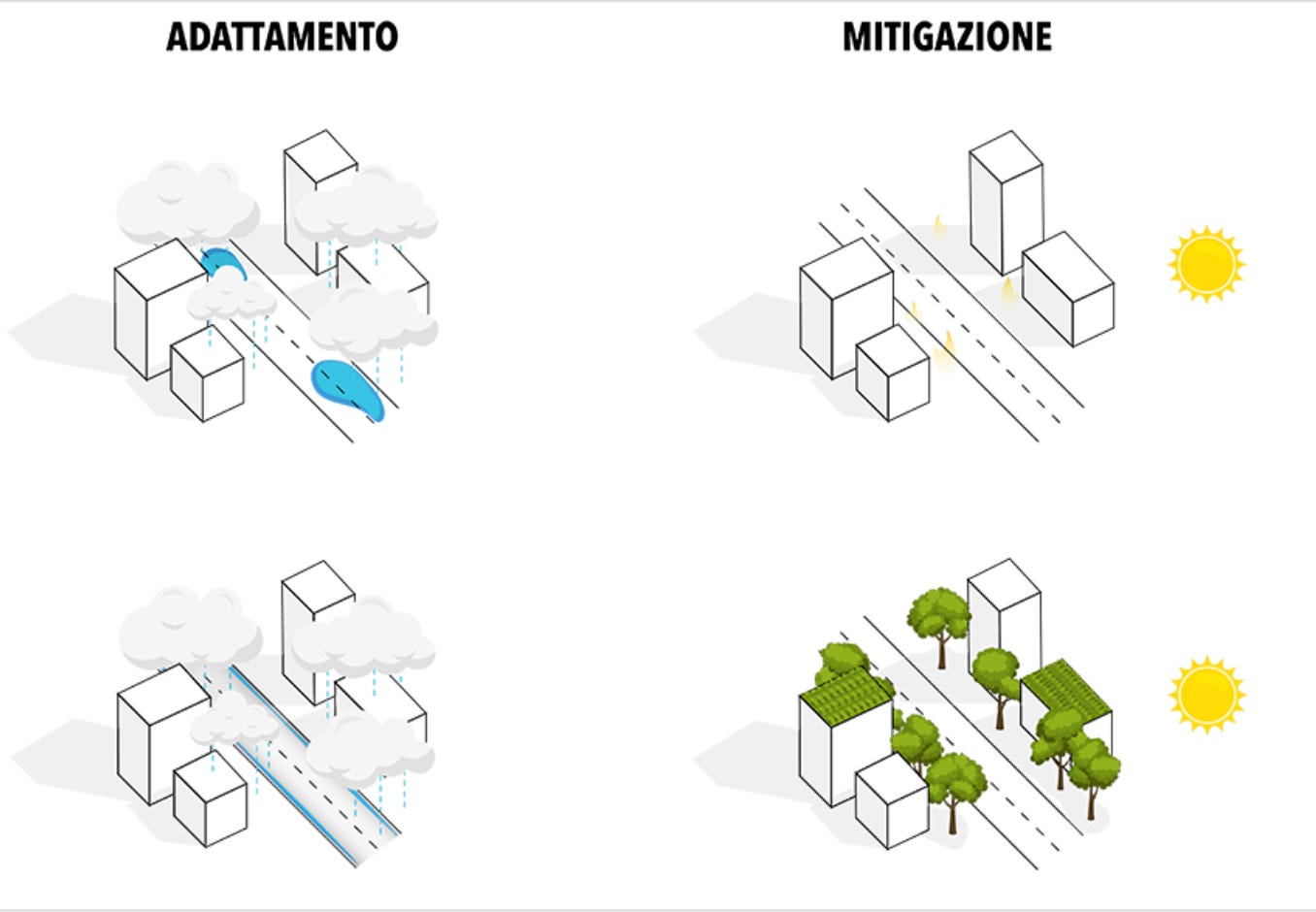

"La mitigazione prevede tipologie di intervento che puntano a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e, quindi, l’innalzamento di temperature.

L’ adattamento descrive come le persone, comunità e i sistemi si devono adattare agli effetti del cambiamento climatico.

La resilienza, invece, è la capacità di adattarsi agli shock e stress dovuti al cambiamento climatico, ma rafforzandosi ed evolvendosi a seguito dei colpi subiti."

https://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/adattamento/index.html

Il nostro compito oggi è tornare a comprendere i territori, e creare o ripristinare le condizioni e la geomorfologia tali da innescare nuovi processi virtuosi, non solo per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche per favorire la biodiversità e utilizzare sapientemente l'energia che abbiamo a disposizione.

Risorse, forze ed energia

Gibelli invita a qualche riflessione più sistemica: la narrazione più distorta infatti è quella secondo la quale ci occorre sempre maggiore energia per mantenere il nostro stile di vita, comprese le innovazioni tecnologiche, altamente energivore. Ma in realtà non dobbiamo produrre più energia, benché “pulita”, dobbiamo imparare come non sprecarne.

La diffusione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli ne sono un esempio: non solo sono al centro di accentramenti di proprietà del territorio in mani di investitori invece che di imprenditori agricoli, ma producono vere e proprie isole di calore, incrementano l'impermeabilizzazione del territorio e impoveriscono il suolo a causa della riduzione dell'umidità: non sembra poter essere una strada lungimirante.

Per un Paese come l'Italia, il paesaggio è forse il più importante patrimonio: per l'incolumità fisica degli abitanti, per la disponibilità di risorse essenziali, ma anche per il benessere economico, vista la vocazione turistica e il patrimonio di prodotti agro-alimentari noti in tutto il mondo, la cui ricchezza è data proprio dalla diversità naturale e culturale dei nostri territori.

Allora serve un vero cambio di mentalità che porti ad attenzioni e priorità ben diverse dalle attuali. Le conoscenze, le pratiche e gli esempi magari sono imperfetti, ma ci sono: per fare un salto di scala nel cambiamento non si può lasciare tutto alla buona volontà, preparazione e lungimiranza degli amministratori locali.

Occorre un'intenzione chiara a livello centrale, e non c’è: bisogna lavorare per crearla, far aprire gli occhi ai decisori, e il compito spetta a chiunque abbia maturato sufficiente consapevolezza: ai cittadini, meglio se riuniti in gruppi più o meno formali, alle fondazioni private, ai tecnici che possono condizionare le decisioni delle amministrazioni con cui lavorano, ai ricercatori che uniscono teoria e pratica, a narratori e artisti che possono trasformare i primi esperimenti pionieristici in realtà comprensibili e replicabili.

Alla prima giornata di formazione del ciclo “Seminare Paesaggi” uno degli aspetti per me più piacevoli è stata l’eterogeneità dei partecipanti, rara a latitudini milanesi: amministratori locali, progettisti, qualche ricercatore, ma anche abitanti che insieme hanno ascoltato con quell’attenzione che viene solo dall’amore e dal sincero desiderio di contribuire.

Io ho imparato molto dai miei vicini di pranzo, amministratori di un piccolo comune agricolo che ogni giorno si trovano davanti a dilemmi di non poco conto, perché decidere se autorizzare un impianto fotovoltaico su area agricola o l’ingrandimento di un allevamento di suini (e delle loro emission) oggi richiede una visione di futuro che non è banale.

Scalare sì, ma in profondità

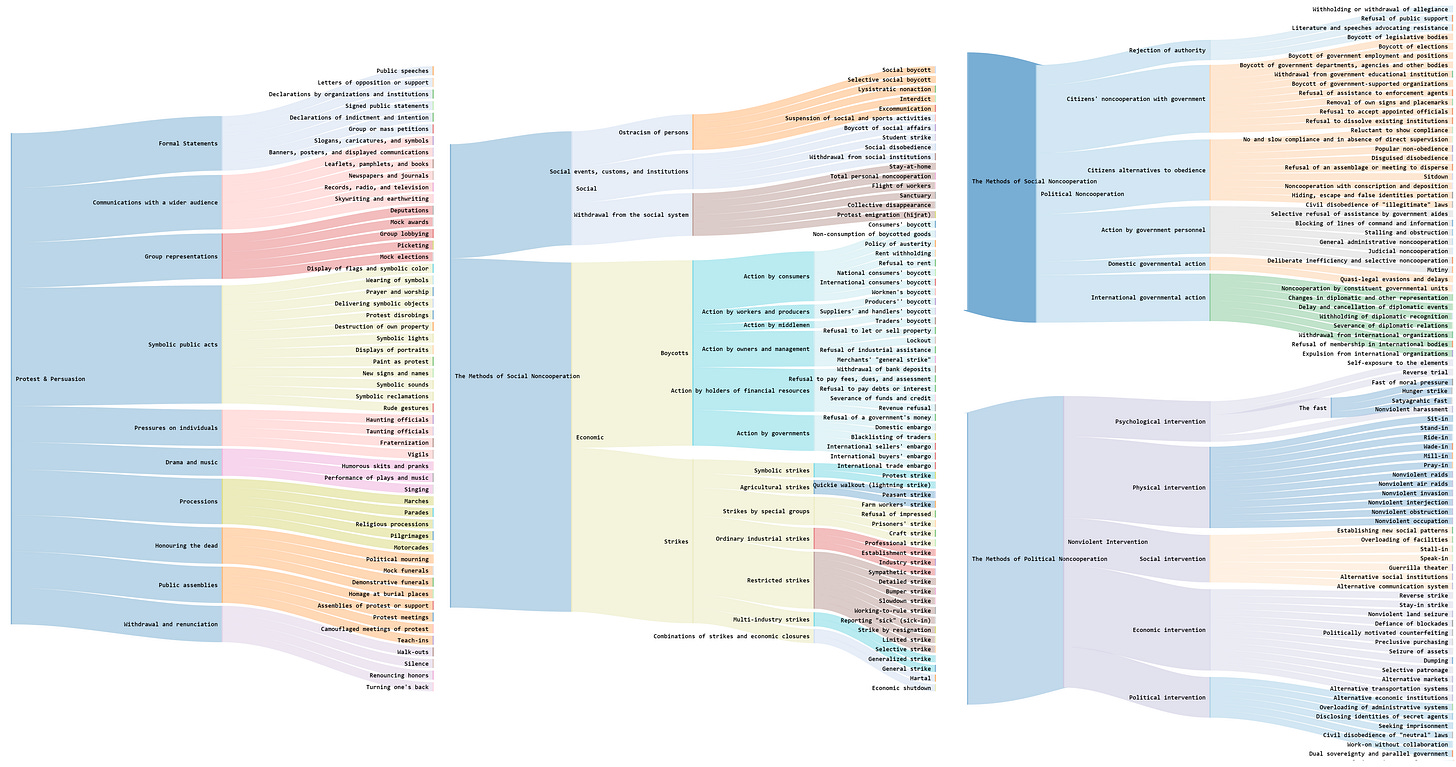

A differenza di quanto si suole pensare infatti, un’attività o un’impresa non sono scalabili in una sola direzione:

Scaling up, (influencing policy) has been considered the strategic pathway to systems change. Scaling out (spreading new models) is seen as a pathway to success.(...)

Sometimes bigger isn’t better.

Endless growth is not sustainable and our urgency to try to fix the problem and seek solutions may be part of the crisis we are in.

One unintended consequence of this has been that another type of scale has been devalued and as a result, under-resourced. It’s a scale that values the slow steady work of deepening relationships.

It recognizes the significance of context, building connections that bridge diverse communities and it prioritizes inner work and healing as integral components of the scaling process. We call this type of scale “Scaling Deep”. (…)Scaling Deep is understood as the deep personal and broad cultural transformational work that is required to create durable systems change.

The art of scaling deep, Tatiana Fraser

Nota a margine, ma neanche tanto

L’architetto Gibelli ha presentato un lavoro eseguito per/con la Città Metropolitana di Milano finalizzato all’adattamento ai cambiamenti climatici e sono andata a cercarlo, perché si sa, ormai tutto è “accessibile” ai cittadini che hanno il diritto di poter conoscere e consultare quanto elaborato dalle amministrazioni… ecco, ve lo dico: è complicato trovare le pagine e capire come sono stati suddivisi i contenuti; a volte impossibile caricare la cartografia digitale, non sempre facile comprendere le legende e filtrare i layer.

“Accessibilità” non significa semplicemente pubblicare online, ma anche usabilità: rendere facilmente consultabili i contenuti pubblicati, con un’esperienza utente se non gratificante, almeno decente.

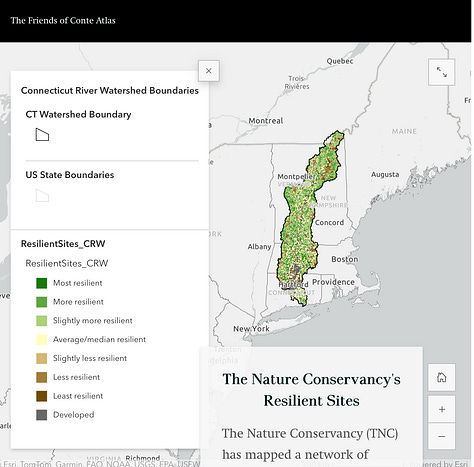

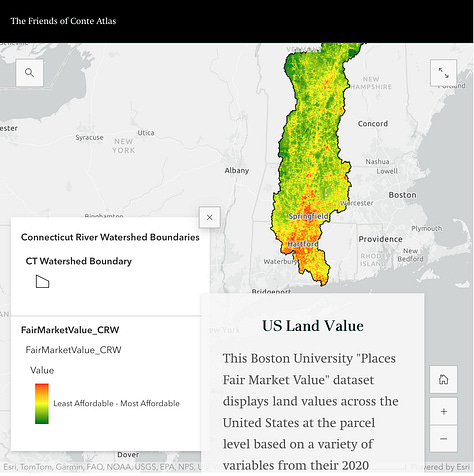

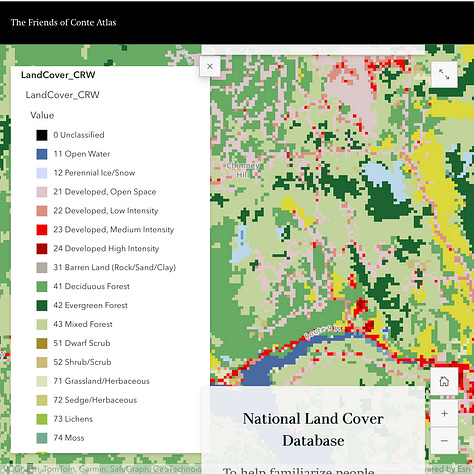

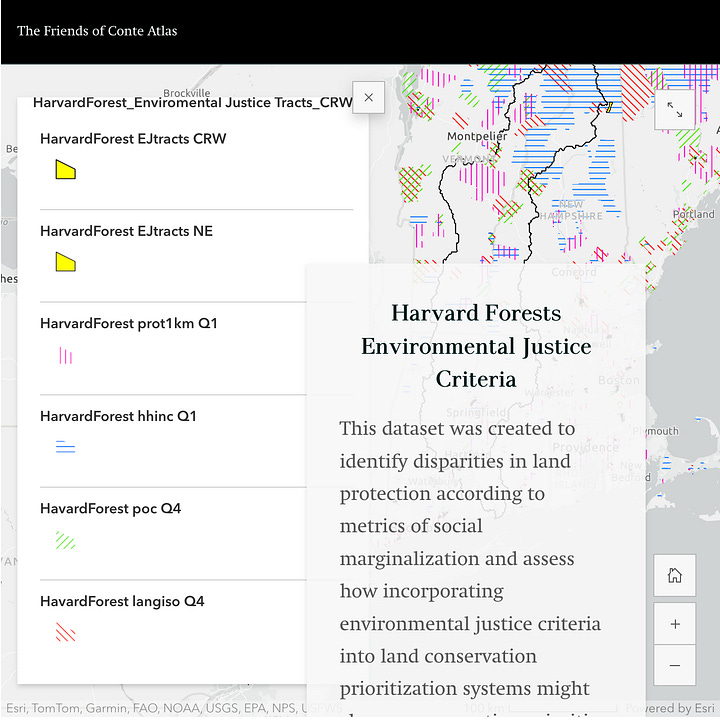

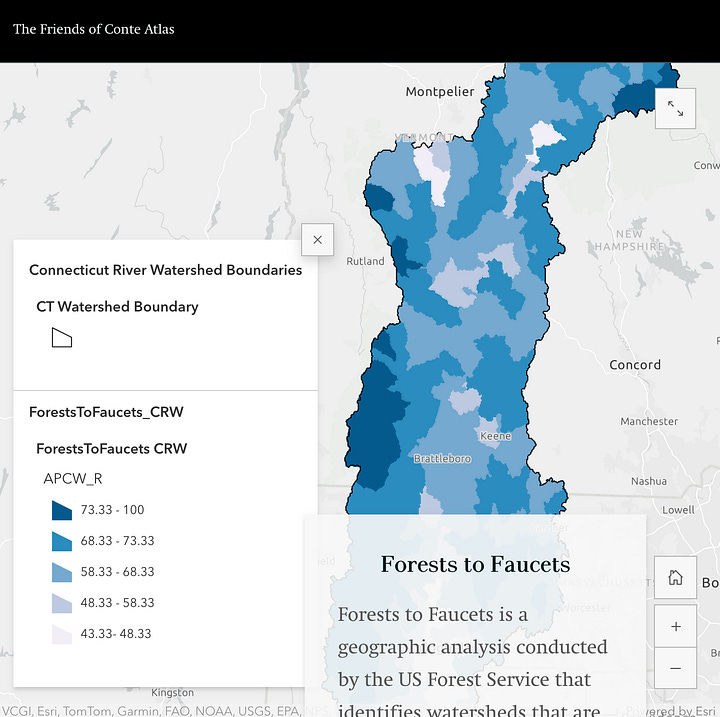

Colgo l’occasione, anche perchè in tema, di condividere un lavoro voluto e sostenuto da un comitato di persone nato attorno al fiume Connecticut negli USA: qui le mappature su vulnerabilità e resilienza, uso e protezione della terra e altri interessantissimi indicatori sono immediatamente comprensibili, zoomabili, approfondibili.

Fornire ai cittadini contenuti veramente accessibili è il primo passo per essere “democratici” e condividere diritti e responsabilità.

Per approfondire:

Seminare Paesaggi, ciclo di workshop presso l’istituto Alcide Cervi

Scales of Change: relatives of the Deep, on Place Attachment, Future Ecologies (podcast)

La nuova toponomastica canadese

Alberi e siepi entrano in vigna: per adattarsi al clima il vino del futuro va oltre la monocoltura

Dilemma fotovoltaico: la transizione che consuma suolo

Living in a world of disappearing nature: physical risk and the implications for financial stability, European Central Bank (pdf)

The Art of Scaling Deep, a cura di Tatiana Fraser

Il lavoro di Gioia Gibelli sul Piano Territoriale Metropolitano e alcuni dei contenuti relativi all’adattamento al cambiamento climatico pubblicati dalla Città Metropoilitana di Milano: link 1 e link 2

L’atlante interattivo del fiume Connecticut e l’interessante esempio della partnership per la sua tutela: www.friendsofconte.org

Che cos’è la scalabilità? di David Orban (video)