Scale, spirali, anelli, iceberg e alberi: tra forma e struttura della conoscenza e del racconto.

Non è mia intenzione spiegare tecnicamente la differenza tra informazione, comunicazione e narrazione (o storytelling, anche se per noi è diventato un termine di marketing): non sono in grado di dare alcun apporto interessante e non amo particolarmente le definizioni.

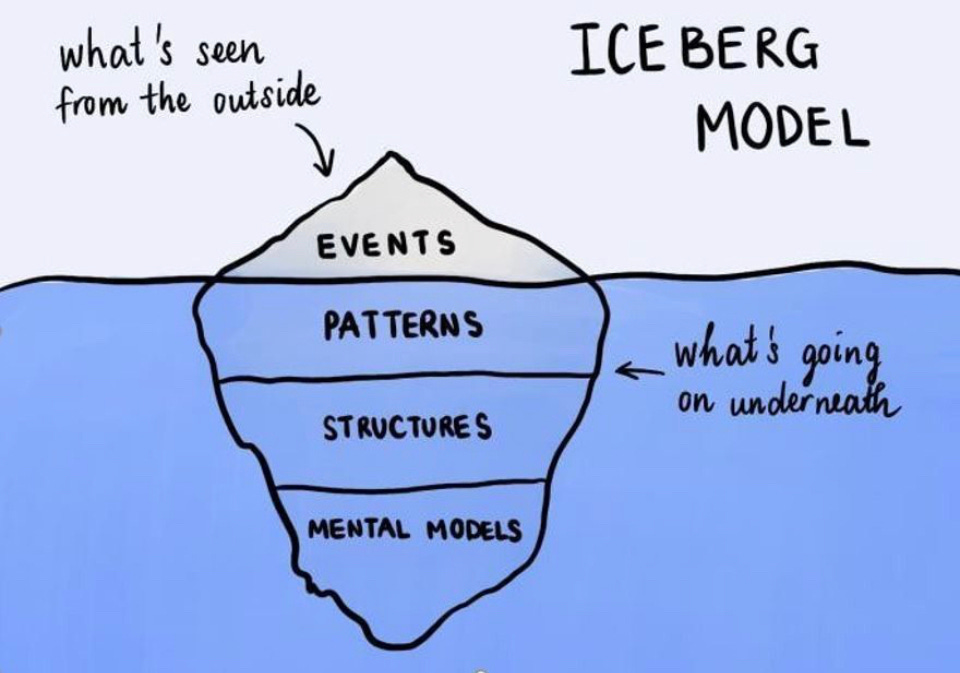

Però: se si parla sempre più spesso di ridefinire i nostri modelli mentali, credo sia imprescindibile fare il punto su come questi modelli possono essere influenzati dalle informazioni e dalle narrazioni con cui veniamo in contatto, da come queste ci vengono poste e dal modo in cui le recepiamo e vi ci relazioniamo.

Ma anche da come e perchè le creiamo.

Informare per far conoscere, comunicare per convincere

I termini Dati e Informazioni vengono utilizzati comunemente per indicare la stessa cosa. Ma in informatica i due termini hanno un significato ben distinto. Un Dato è un qualsiasi oggetto che può essere memorizzato in formati digitali diversi. Sono dati, ad esempio, il numero di una fattura, il suo importo, la data di emissione, ma anche un testo, un’immagine.

Una Informazione è un’elaborazione dei dati ai quali si attribuisce un significato specifico, netto, chiaro.https://www.fgsistemi.it

Definire un'informazione non è facile, ma tra le tante mi è piaciuta questa. Credo sia normale identificare le informazioni con fatti e notizie, aggiungerei manipolati il meno possibile (informazione informe?!).

Luca de Biase ha chiaro il ruolo del giornalista:

Lo scopo dell’informazione è servire il pubblico (nel suo bisogno di conoscere). Lo scopo della comunicazione è servire chi comunica. (...)

È il metodo che consente di capire se ci si limita a dar voce alle fonti o se le si sottopone a verifica. L’obiettività del risultato del lavoro giornalistico non deriva dal riportare con diligenza quanto dicono le fonti: deriva dalla visione critica, esplicita, con la quale si interpretano le fonti.

Non basta all’informazione sentire ciò che il re ha da dire e scriverlo. Non fa informazione il giornalismo che si limita a dare voce alla comunicazione del re. Quella è una falsa obiettività, un appiattimento sulla comunicazione.https://blog.debiase.com/paper/informazione-o-comunicazione/

Fin qui il ragionamento è: le persone vogliono essere informate. Il giornalista (etico) fa da tramite tra fatti, eventi e notizie e ne fornisce una lettura, preferibilmente obiettiva, altrimenti fa comunicazione e non informazione.

La comunicazione, dal canto suo, prevede lo scambio di informazioni tra più persone, con l'obiettivo di raccontare, spiegare, coinvolgere, convincere.

Nella comunicazione l'informazione viene maneggiata, piegata all'obiettivo della comunicazione mi verrebbe da dire.

Sicuramente le opinioni hanno a che fare con la comunicazione.

Organizzare l'informazione per orientare

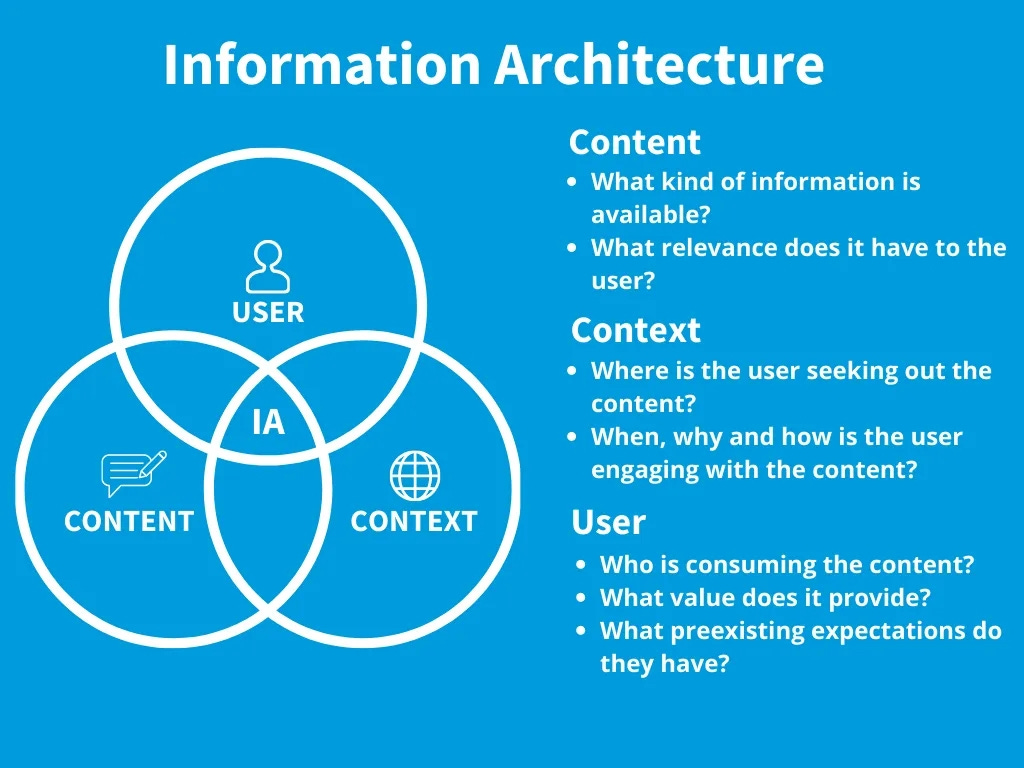

Forse non tutti sanno che esiste l'architettura dell'informazione.

Diversa dal giornalismo, si occupa di

classificare, organizzare, progettare la struttura logica e semantica dei contenuti di spazi fisici e digitali, e renderla comprensibile

https://architecta.it/cos-e-l-architettura-dell-informazione/

Grazie a questo lavoro le informazioni saranno:

facilmente trovabili

chiare e comprensibili

e a volte:organizzate in modo coerente rispetto agli obiettivi di comunicazione (di un'azienda, un editore o di una persona).

Possiamo parlare di ossatura, ed è per questo che mi piace... è libera da orpelli. Può anche essere considerata una mappa.

Per capire la mappa, ma anche per interpretare correttamente un'informazione, dobbiamo considerarne il "contesto", il "dove/come/quando/perché" lo scambio di informazioni sta avvenendo. Quanto più la comunicazione avviene in un "campo reciprocamente condiviso" tra i partecipanti, tanto più sarà fluida.

In antropologia si distingue tra cultura "high context" e "low context" da cui derivano due tipologie di comunicazione, una più indiretta e multisensoriale, l'altra più diretta e verbale:

Ora mi piacerebbe far entrare in gioco la narrazione e ci aspetta un bel salto di prospettiva .

Dalla narrazione al mito, con Bruner e Campbell

Già l'etimologia del termine spinge l'immaginazione, in un intreccio tra conoscenza, divulgazione e azione.

Attraverso la narrazione si possono vivere delle esperienze senza averle vissute direttamente, quindi oltre i limiti di tempo e spazio.

Narrazione è memoria, condivisione, intrattenimento, apprendimento. Non serve solo a costruire e trasmettere significati, ma anche a "dare forma al disordine delle esperienze", a dare un senso a ciò che ci circonda e che accade.

Per questo credo sia essenziale oggi occuparsi della narrazione se vogliamo provare a costruire un immaginario che ci aiuti come esseri umani alle prossime sfide globali etiche, ambientali, economiche, sociali.

Trovo affascinante che ogni comunità umana, in ogni epoca e luogo, primitiva ed evoluta, abbia raccontato, in forma orale o scritta: la narrazione è nata se non assieme all'uomo, con l'interazione tra gli uomini.

Jerome Bruner ha sottolineato due aspetti fondamentali del pensiero narrativo.

Il primo aspetto è dato dalla sua dimensione interpretativa: in essa si contrappongono la “canonicità” di una narrazione e la sua apertura alla “possibilità”. In questo il pensiero narrativo costituisce il mezzo di stabilizzazione di una cultura, ma anche del suo continuo rinnovamento.

Il secondo aspetto fondamentale del pensiero narrativo è costituito dalla “creazione narrativa del sé”, dimensione essenziale di costruzione della identità soggettiva e insieme di apertura costante all’Altro (...)Secondo Bruner il pensiero narrativo è uno dei due modi principali di pensiero con cui gli esseri umani organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo, anzi strutturano la loro stessa esperienza immediata.

Il procedimento logico-scientifico, l’altro modo, ha come obiettivo quello di chiarire, di togliere le ambiguità. Il racconto ha come sua natura la proprietà di esprimere più significati, e questa polisemia del racconto significa apertura al possibile: il racconto diventa una via di trasmissione aperta di un sapere che non può essere limitato agli enunciati dimostrativi della scienza, ma veicolato da un processo che fa riferimento al voler conoscere, al saper ascoltare, al saper scegliere, al saper fare.Angela Lagreca, La narrazione come processo di facilitazione del sapere

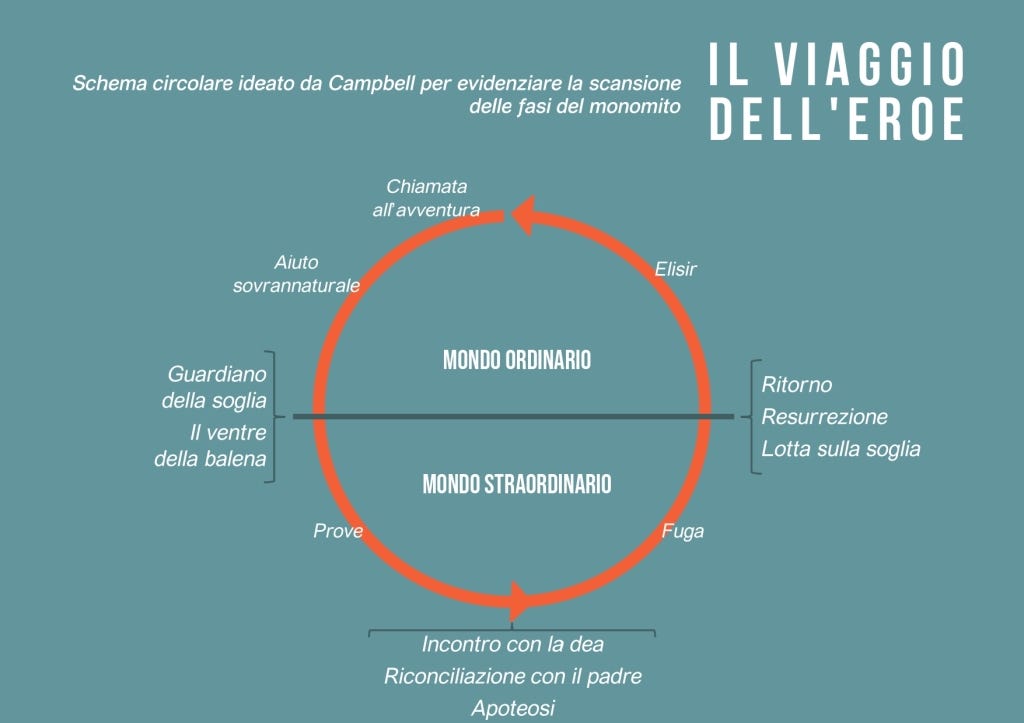

Non posso fare a meno di collegare queste considerazioni su pensiero e narrazione al mito come trattato da Joseph Campbell, e di mettere in relazione quanto sopra con le 4 funzioni originarie del mito. Secondo Campbell, i miti servivano a dare un senso alla vita, all'universo in cui viviamo, al vivere insieme e a noi come individui.

Campbell sostiene che nella contemporaneità restano ancora valide la 1a e la 4a funzione, mentre la funzione cosmologica è stata sostituita dalla scienza e quella sociale dalla politica e dai vari sistemi di governance di cui ci siamo dotati.

Le quattro funzioni del mito:

mistica: su mistero e meraviglia della vita

cosmologica: sulle leggi della natura -> scienza

sociale: sull'organizzazione sociale -> politica

psicologico/individuale e pedagogica: sulle varie fasi della nostra vita, su evoluzione e realizzazione

Il mito è una forma di narrazione particolare, nella quale le conoscenze locali si cristallizzano in forme carismatiche.

un sistema di controllo che dispone la comunità ad accordarsi con l'intuizione di un ordine naturale e, attraverso riti pedagogici simbolici, conduce gli individui di quella comunità lungo (…) le trasformazioni della vita, in saldo accordo sia con le esigenze di questo mondo, sia con il sogno estatico di partecipare a un modo di essere oltre il tempo.

Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo

Nel mito, secondo questa lettura, sono presenti due elementi, uno elementare/universale/trascendente e uno locale/etnico, legato alle tradizioni di una comunità. L'idea elementare è radicata nella psiche, l'idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società che l'ha creata.

Perdendo la componente mistica, o fornendo un'interpretazione letterale e storica del mito, questo diventa monade culturale che non va oltre un determinato popolo e divide invece di unire le genti.

Campbell è stato parecchio criticato dagli esperti ed è piaciuto moltissimo agli artisti, soprattutto coloro che hanno a che fare con il cinema, per il suo famosissimo "Viaggio dell'eroe". Campbell sta simpatico, forse perché credo di capire il senso della sua ricerca: trovare strutture che possano essere applicate nuovamente ma anche attualizzate, ricordandole a un uomo contemporaneo distratto, di fretta e in crisi nera.

Un ordine mitologico è un sistema di immagini che rende cosciente un certo significato dell'esistenza, che - miei cari - non ne ha, perché semplicemente è. Ma la mente va in cerca di un significato. Non può giocare se non conosce (o non inventa) qualche sistema di regole. Le mitologie offrono giochi da giocare.

Joseph Campbell: Percorsi di felicità

Ve lo dico, arrivata qua mi ha preso un attimo di sconforto, anche perché a quanto pare abbiamo fatto a pezzi molte delle mitologie antiche e fatichiamo a costruirne di nuove, pur avendone un gran bisogno: idee comuni, verità presentate in modo accettabile da tutti, che ci facciano sentire uniti al di sopra delle (ovvie) differenze, perché ognuno di noi si scontra con limiti e, se è fortunato, sperimenta grandi passioni, e ognuno di noi ha necessità di trascendere la propria vita.

La scienza, ben che vada, può darci risposte solo riguardo a una parte delle domande che ci poniamo. La religione, in un'epoca di confronto, è un mito ancora valido solo per pochi. Resistono meglio alcuni miti delle "civiltà gentili", come indiani e aborigeni, perché offrono visioni "liberate dalle limitazioni locali" e riti ancora in grado di risuonarci dentro.

E per tutti gli altri? Campbell ha fiducia negli artisti che fanno "vera arte":

Tuttavia, ci sono stati tra noi grandi artisti che hanno saputo leggere la scena contemporanea in modo da consentire alle grandi idee comuni di brillare in ogni tempo, ispirando e ritraendo il viaggio individuale... con immagini che aiutano a vivere (...)

I colori di questo mondo possono essere ricombinati, cioè disposti in modo così astuto da permetterci di sperimentare la vera luce attraverso di essi... quella luce che è la nostra coscienza e che tutte le cose sia nascondono sia, se disposte in un certo modo, rivelano.

Joseph Campbell: Percorsi di felicità

Gli artisti e i poeti sono quelle figure di soglia, "aiutanti magici" che riescono a porsi tra il tempo e l'eternità, a riconoscere con compassione le imperfezioni altrui, "trasformando la delusione in amicizia partecipata".

Il narratore: figura centrale (ma in estinzione) secondo Walter Benjamin

Leggendo "Il Narratore" di Benjamin non riesco a non pensare che Campbell conoscesse bene il pensiero del filosofo.

Necessario prima di tutto distinguere tra lo Storyteller, il "narratore di storie" dallo scrittore di romanzi o dal cronista.

Il narratore incarna un "living truth": grazie alle esperienze che ha vissuto e/o assorbito in prima persona, può rifletterle e comunicarle attraverso un consiglio, da non intendersi come la risposta a una domanda, ma come "una proposta di continuazione della storia che si sta svolgendo".

Il narratore è portatore di saperi che vengono da lontano, in termini spaziali (viaggiatore che porta con se i saperi di altri) o temporali (il custode di saperi antichi e tradizioni locali) e questa caratteristica gli conferisce autorevolezza.

Il narratore maneggia il "miracoloso" e il "meraviglioso", non il "plausibile" e il "verificabile" dell'informazione giornalistica. L'energia di una storia non ha scadenza perché non è legata alla novità, alla quotidianità, alla cronaca degli eventi.

Per essere assimilata e ricordata, una storia richiede tempo e noia (la "distensione spirituale"): "quanto più dimentico di sé l'ascoltatore, tanto più a fondo s'imprime in lui ciò che ascolta". Le storie sono in via d'estinzione perché i ritmi della vita attuale hanno sostituito i pazienti processi della natura: "L'uomo odierno non coltiva più ciò che non si può semplificare o abbreviare".

La storia, diversamente dal romanzo, è aperta, ha una narrativa indeterminata che chiede all'ascoltatore di essere interpretata, in modo che abbia un senso per lui. Si passa dal "senso della vita" che offre il romanzo alla "morale della storia" del racconto e della fiaba.

Infine, il narratore è un artigiano che lavora in modo "solido, utile e irripetibile" una materia speciale: la vita umana, composta dalle esperienze vissute. Unendo anima, occhio e mano il narratore "è la figura del giusto che incontra se stesso".

Benjamin preferisce parlare di epica e non di mito, e mi pare coerente con la sua visione del narratore, una persona capace di scendere nei baratri della terra e risalire fino alle nuvole attraverso i gradini dell'esperienza con una certa leggerezza; non è un creatore ma un artigiano, che sa come meglio utilizzare gli strumenti in suo possesso per trasferire e condividere un racconto.

L'epica narra il mythos (mito), cioè il racconto di un passato glorioso di guerre e di avventure ed è stata la prima forma di narrativa costituendo anche una sorta di enciclopedia del sapere religioso, politico ecc., trasmessa oralmente con un accompagnamento musicale da poeti-cantori. I poemi epici di tutte le letterature si basano su un patrimonio di miti preesistente.

Anche secondo Benjamin siamo nei pasticci: sarà la vita moderna, i tempi frenetici, la perdita delle competenze manuali, la supremazia dell'informazione; sarà la distanza che abbiamo messo tra noi e la morte e la crisi della memoria, fatto sta che "la tramandabilità del sapere, il lato epico della verità, la sapienza è in via di estinzione".

La volontà di record ha preso possesso anche della conversazione, e la battuta di spirito è il cronometro della chiacchiera. Una volta detta la battuta la gara è finita e può ricominciare di nuovo. La storia che un tempo si rivolgeva agli ascoltatori grande, interrogativa, vicina e misteriosa, come narrazione memorabile e accorta, sfreccia oltre come motto di spirito, e prima che il pensiero sia in grado di coglierla è già irriconoscibilmente piccola.

Walter Benjamin, Appendice a Il Narratore

Queste pagine sono del 1936 e il povero Walter non respirava certo aria fresca in quel periodo, eppure la lucidità di alcune considerazioni mi incanta.

Credo però che negli ultimi anni ci siamo accorti che qualcosa non va e stiamo provando a riparare.

Indeed, wisdom is not a fixed content or a piece of information but the ability to apprehend and integrate the lessons of storytelling and life itself

Richard White in "Walter Benjamin: “The Storyteller” and the Possibility of Wisdom"

Il grande lavoro di oggi: costruire nuove narrazioni, paradigmi, modelli mentali collettivi

ma anche condividerli, sapendoli raccontare.

L'obiettivo di questo strano excursus è stato trovare qualche liana a cui aggrapparsi mentre si attraversa la foresta.

I miti non sono tutti superati, continuiamo a riscorprirli e a ricamarci sopra nuove narrazioni. Per esempio, sapete che Gaia (la Terra) nella Teogonia di Esiodo è nata per seconda, subito dopo Caos e prima di Eros (Amore)? Tra gli altri, ha generato il Cielo e si è poi unita a lui e con cui generò dei e dee.

Gli immaginari e le "storie" ci sono necessari, non ha importanza se li consideriamo auto-inganni o "sogni lucidi". Di quante serie tv ci nutriamo negli ultimi anni? Quanto è cresciuto in termini quantitativi il mercato dell'audiovisivo? Non credo si tratti solo di generazioni intontite che smettono di pensare davanti a uno schermo: certo è necessario processare le storie, interpretarle all'interno della nostra vita.

La narrazione orale è certamente cambiata, ma non direi affatto che è morta... al di là del teatro il mercato degli audiolibri, il caso Clubhouse con i suoi n milioni di utenti e l'infinito numero di podcast a disposizione tracciano una nuova via.

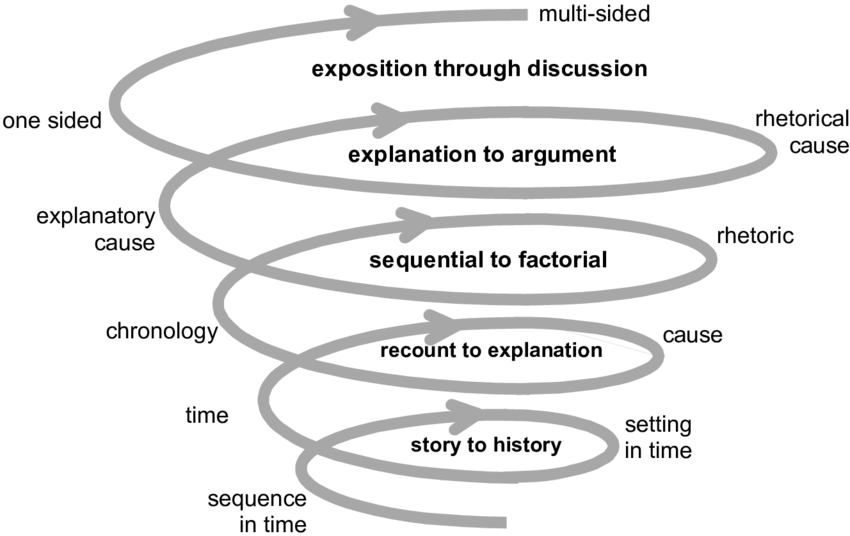

Strumenti che ci aiutino a strutturare contenuti, narrazioni e apprendimento sono a mio parere essenziali in questa fase: per razionalizzare, elaborare, testare. Andiamo in cerca di metodi codificati (da quelli bravi però) e proviamo a utilizzarli per valutarne l'efficacia e l'utilità.

Mettere in discussione i propri modelli mentali è un processo difficile e faticoso; i narratori e gli artisti sopra descritti sono un po' come i maestri zen: non forniscono soluzioni ai problemi, ma una chiave per aprire una finestra chiusa, dalla quale entra una luce che ci mostra le cose in modo diverso.

Like a crystal growing from a seed, future learning is much easier once a foundation is established

Scott H Young in 10 Mental Models for Learning Anything

Per approfondire:

voce "Comunicazione" in enciclopedia Treccani

Luca de Biase: Informazione e comunicazione

Marshall McLuhan: Gli strumenti del comunicare (libro)

Differences in high-context and low-context communication styles

Alessandro Fanello: Bruner: lo strutturalismo pedagogico e la teoria dell'istruzione (video)

Joseph Campbell: Le distese interiori del cosmo(libro)

Joseph Campbell: Percorsi di felicità. Mitologia e trasformazione personale (libro)

Walter Benjamin: Il Narratore (libro)

Richard White: "Walter Benjamin: “The Storyteller” and the Possibility of Wisdom"

Scott H Young: 10 Mental Models for Learning Anything

Rick DuFer e Roberto Mercadini: Il Mistero della Verità, tra Inganno e Scoperta (video)